サイト・トップ |

ガスの科学ブログ |

ガスの科学目次 |

| 前の記事 | 90 |

次の記事 |

| 前へ | 目次順 |

次へ |

|

|

|

|

|||||||||||

| 4−6−1 時間の階層(タイム・スケール) | |||||||||||

| 巻き戻すことができない時間の階層(タイム・スケール) | |||||||||||

|

空間や物質の階層を表わす「長さ」は、およそ1027mから10-35mの間にあり、その中に、ガスの分子やガスの化学、様々な工学や産業が含まれている。ヒトの目や耳やその他の感覚で読みとれる自然はごくわずかであるから、異なる階層を観測するために、様々な観測技術が開発されてきた。ヒトの目にはみえないガスの分子を見分けてガスが分析され、さらに原子核や素粒子などの小さな階層を調べることが可能になっている。宇宙のような大きな階層を調べるための技術も発達してきている。 一方、20世紀以降、時間と空間は絶対的なものではなくなり、時間と空間を合わせた時空が科学の研究対象となった。アインシュタインの特殊相対性理論の幾何学となったミンコフスキー空間が、現在のわれわれが取り扱うことができるただひとつの時空である。 ヘルマン・ミンコフスキーは、時間と空間を別に取り扱うというのは、古い概念であって、これからは対等なものであると論じた(1906年)。しかし、空間と時間を合わせた4つの次元のうち、時間は他の次元と全く同じ性質のものではない。少なくとも人間にはそのように見え、マクロスコピックな世界では、空間の移動はできるが、自由な時間の移動ができない。 他の次元は前後に移動ができるが、時間の次元に関してはこのような移動ができないように見える。 |

|||||||||||

| われわれの前には、一方向に飛ぶ「時間の矢」(arrow of time)があり、「熱力学時間の矢」というものがあり、「エントロピー増大の法則」、「熱力学の第二法則」といった法則に縛られているようである。 ガスの分子やそれ以上に大きな階層では、時間を逆行することができないという事実がある。 お湯と水を混ぜてぬるま湯を作ることは容易であるが、ぬるま湯は、お湯と水には分かれない。酸素と窒素は時間がたてば「自然に」混ざるが、空気はいくら待っても「自然に」分離しない。 | |||||||||||

|

工業的に空気が分離できるのは、低エントロピー資源(エネルギー)を投入しているからであって、混合ガス(エントロピーが大きい空気)から純ガス(エントロピーが小さい窒素、酸素)への変換は、時間を逆行させている訳ではない。もう少し具体的に示すと、圧縮空気を作るという行為によって、その後の熱交換、膨張、蒸留などの熱力学的操作が行われて、空気が分離される。空気の圧縮にエネルギーが投入され、その結果分離が可能となる。空気に含まれる窒素と酸素とアルゴンの物性の違いを利用し、エントロピーを減少させるためのエネルギーを投入することによって、人為的に分離ができる。 一方、お湯と水は、温度が異なる同じ物質であるため、ぬるま湯を元のお湯と水に戻す手段がない。空気を混ざる前の状態の戻せるのは空気を構成する酸素分子や窒素分子の物性を利用できるからであって、お湯と水は同じ水分子なので、見分けたり分離したりするために利用できるものがない。ぬるま湯の(現在の)状態から、混ざる前の(過去の)お湯の温度と水の温度や量を知る方法はなく、時間を巻き戻す方法もない。 |

|||||||||||

|

一方、20世紀以降の物理学は、時空を絶対的なものとしない「相対論」とミクロスコピックな世界を記述する「量子力学」から成り立っており、相対論と量子の世界では、われわれの世界とは時空の見え方が異なり、時間の流れ方が異なっている。

ミクロスコピックな反応や「場」の概念(電場や磁場、真空)では、量子は時空を越える。粒子と反粒子は進む時間が逆と考えることができる。 量子が古典的には飛び越えることができない障壁を飛び越える現象、トンネル効果は、不確定性原理で説明することもできるが、量子が自身の未来からエネルギーを借りてきて、障壁を乗り越えてから返済したと考えることもできる。しかし、もっと大きな階層では、時間は、全て過去から未来に流れているようにしか見えない。エネルギー保存則やエントロピー増大の法則のような熱力学の法則は、証明ができない経験則であるが、これらの法則は破れていない。 ここまで、メゾスコピック、マクロスコピック、ミクロスコピックという長さの階層からガスの物理をみてきたが、ここからは、時間軸を巻き戻して、宇宙の歴史(物質や元素の起源)、太陽系と地球の歴史、地球の大気と空気の歴史、タイム・ラインをながめてみたい。 長さの階層は、時間の階層・タイムスケールである。長さ1027m(観測可能な宇宙の大きさ)は、138億年(宇宙の年齢)の時間でもある。 |

|||||||||||

| 4−6−2 宇宙138億年の歴史 | |||||||||||

|

「現在」、宇宙の年齢は138億年である。時間は空間と同じように絶対的なものではないから、現在というのは、相対的なものであって、地球上のわれわれが共有している「今」である(厳密には、同じ地球上にあっても同時性は一致していないが、ほぼ同じ時間を共有している)。 現在の地球から最も遠くて古い星の光は、観測者であるわれわれから見て光速で移動しているため、その光の中の時間は少しも動いていない。しかし、地球から、138億年の時を隔てて届いている。地球から見える天空の星は、宇宙138億年の記録を示していということである。宇宙のかなたから地球に届く光は、遠くの光ほど昔の光である。 地球上で古い地質や考古学、歴史学の記録をたどるのは容易ではない。失われた記録から歴史を明らかにすることは、わずか100年くらいであっても難しいことがある。痕跡や歴史的証拠が消えているだけでなく、事実が捻じ曲げれれて伝わったりするため、100年から1000年という非常に短い昔のことさえ真実を知ることが難しい。しかし、宇宙は光の速度に比べて極めて大きい、星の光は非常にゆっくりと時間をかけて地球に届くため、宇宙の考古学の方が地上よりも証拠が失われにくい。われわれは地球からはるかに離れた位置から宇宙を俯瞰することはできず、地球からしか観測できないという制約はあるが、地球には「遠い宇宙=昔の宇宙」から多くの情報が伝わってきている。これらを観測することによって、宇宙、エネルギー、そして物質の起源が解明されてきている。 |

|||||||||||

| (1)科学的宇宙論(宇宙物理学astrophysics) | |||||||||||

|

空気も水も初めから存在したものではなく、どこかで作られたものである。物質の起源をたどる探索の答えは宇宙にある。 宇宙を知ることが人間を知ることであり、古来より、人間の立ち位置を研究する「宇宙論(cosmology)」の多くが、宗教、哲学あるいは神話として伝えられてきた。しかし近代になって、宇宙論は科学となった。 |

|||||||||||

|

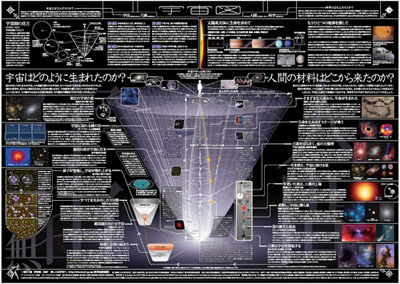

文部科学省では、「国民が科学技術に関する知識を適切に捉えて柔軟に活用できること」を目的にして『一家に1枚』シリーズというポスターを作成・配布しているが、このなかに「宇宙図」という1枚があり、宇宙の時空を2次元の紙の上で解説している。

『一家に1枚』シリーズは、大人から子供まで、部屋に貼っておきたくなるもの、基礎的・普遍的な科学知識、身近な物や事象で親しみをもてるもの、といったコンセプトで作られており、11枚のポスターに最新の科学技術の成果がまとめられている。さすがに、ガスの化学・科学のような特殊な分野の情報はないが、「元素周期表」、「鉱物」、「太陽」、「天体望遠鏡400年」のような基本的な分野から「くすり」、「たんぱく質」、「磁場と超伝導」、「プラズママップ」、「光マップ」、「ヒトゲノムマップ」といった人々の関心を集める分野について、最新の科学が明らかにしてきた成果が図解されている。欧州に比べると科学リテラシーが低いと思われる日本社会を啓蒙するためのシリーズといえる。 「一家に1枚宇宙図2013」(Diagram of our universe)第3版には、宇宙(時空)と物質の起源・歴史が示されている。「宇宙はどのように生まれたのか?」「人間の材料はどこから来たのか?」といった課題が1枚のポスターにぎっしりと凝縮されている。最新の宇宙論が反映されているが、文部科学省が監修しており、特別な1学説というのではなく、広く認められている定説に基づいて描かれている。 しかし、宇宙や物質の研究は、ここ20〜30年で格段の進歩を遂げており、少し古い教育を受けた世代が、このポスターを眺めると、最近の科学の進歩に驚くはずである。今の子供たちが受ける教育の宇宙と半世紀前の教育における宇宙を比べるとその姿は大きく異なっている。宇宙は神話ではなく、数学のような無限でも永遠でもない、始まりと終わりがあり有限の大きさを持つ科学である。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 宇宙図2018 | |||||||||||

| 古代から中世にかけての天文学 | |||||||||||

|

古代から続く天文学(astronomy)は、ルネッサンス時代の科学革命と力学の進歩、観測機器の発明によって大きく進歩し、人々の宇宙観は大きく変わった。 欧州の宇宙観は、2世紀以降、天動説(地球中心説)が長く優勢であったが、コペルニクスが古代ギリシアの宇宙観再発見、1800年の時を経て・地動説(太陽中心説)が復活した。 15世紀から17世紀まで、欧州は大航海時代となっていた。陸地が見えない大海を航海する船にとって自分の位置を知ることは、極めて重要なことである。羅針盤の発明と星図が大航海を可能とした。しかし当時の星図は、正確さが十分ではなく、より正確な星図が必要とされた。特に大きな課題は、常に位置がずれる惑星の動きであった。規則正しく運行していないように見える惑星はとても厄介な星であった。 また一方で、それまで、1500年間使われてきた暦「ユリウス暦」の暦の季節と実際の季節がずれてきたことも大きな問題であり、春分の日がずれるということが宗教上(キリスト教)の課題となっていた。 正確な星図を得ること、どのような改暦を行えばよいのか、というふたつが、15世紀の天文学者たちの解決すべき重要な課題となっていたが、星の動きを予測し、1年間という時間を決めるための天文学の基本である天動説(原理)には、ほころびが現れていた。 |

|||||||||||

| ニコラウス・コペルニクス | |||||||||||

|

|||||||||||

|

しかし、コペルニクスは、地球が太陽の周りを「公転」するという仮説をたて、これによって短期間の観測値から1年の長さを求める方法を発見した。コペルニクスは、地球だけではなく太陽の周りを公転する他の惑星の観測方法についても科学的記述を行い、「天体の回転について」を著し(1543年、コペルニクスが亡くなる直前に出版された)、古代にあった太陽中心説(地動説)を復活させようとした。それから40年後、ローマ教皇グレゴリウス13世によって改暦が行われ、ユリウス暦はグレゴリオ暦に変わった(1582年)。 ユリウス暦の1年は、365.25日であったが、グレゴリオ暦の1年は、コペルニクスが計算した値365.2425日が用いられた。現在の平均太陽年は365.2422日である。実際の1年は、少しずつ短くなっており、コペルニクスの計算は、驚くべき精度を持っていた。 |

|||||||||||

|

ガイウス・ユリウス・カエサルが制定したユリウス暦は、紀元前45年に制定されたことを考えると、これも非常に高い精度を持っていたことが分かるが、それでも128年に1日ずつ季節がずれるため、1600年間も使っているうちに誤差が累積して大きなずれが生じた。新たなグレゴリオ暦では、暦が1日ずれるのに3221年かかるようになったため、当分の間、改暦を考える必要はなくなったのである。 現行、世界各国で用いられている太陽暦は、このグレゴリオ暦であり、平年を1年365日、400年間に97回の閏年を設けて1年366日とするようになった。グレゴリオ暦は、1582年のイタリア、スペインに続いて徐々にその他の国にも広まり、18世紀にはドイツや英国も採用、19世紀後半には、日本や韓国、20世紀になって、中国、ギリシアも採用するようになった。現在は、非常に広範な国が同じ暦を採用するようになっている。 ただし、宗教的な理由から、現在もユリウス暦やその他の暦、旧暦を使用する地域・団体もあり、世界の全てが同じ暦を使っている訳ではない。なお、日本で用いられる干支や元号は、紀年法と呼ばれる年の記録方法であって、暦法(天体の動きによって決められる暦)とは関係ない。 |

|||||||||||

|

コペルニクスによって正しい1年の長さが計算されたが、その基本となっている太陽中心説(地動説)が採用された訳ではなかった。コペルニクスの太陽中心説は、科学史における大きな出来事であったが、『天体の回転について』は、後のガリレオ・ガリレイに対する宗教裁判の時に、ローマ教皇庁から閲覧が禁止された(1616年)。 コペルニクスの地動説は、現代の言葉で言えば「科学的」であったが、様々な反論に対して十分な説明をすることはできなかったこともあり、学界を大きく変えることはできなかった。たとえば、動く地球の上で人々はそれを感じることができず、空を飛ぶ鳥は地球に置き去りにされないこと、地球が太陽に落下しないこと、年周視差(地球が動くことによって星の見える位置が変わる)が見出されないことなどが、当時の「科学」や技術では説明できなかったのである。人々は、地動説は認めないが地動説のもとに得られた1年の長さに基づくグレゴリオ暦だけは認めたのである。 |

|||||||||||

| ガリレオ・ガリレイ | |||||||||||

|

|||||||||||

| ティコ・ブラーエとヨハネス・ケプラー | |||||||||||

|

|||||||||||

|

地球が動いているのであれば、星の方角が変わって見えはずであるが、それがどうしても観測されなかったのである。当時は、宇宙はもっと小さく、年周視差が測定できないほど遠くに星があるとは考えられていなかったため、当時の測定技術の精度では、地球が動いているという証拠が見つからなかったのである。

現在、地球から最も近い恒星までの距離は4万光年とされており、この場合の年周視差は角度で5000分の1度である。これは1km先の0.36mmのずれを検出することに相当する。もっと遠くにある他の星ではこれよりも視差はずっと小さい。当時の観測技術や肉眼による観察では、年周視差を検出することは不可能である。 年周視差がない(見つからない)ことが、地球が太陽のまわりを回っていないことを示していた。これは現代の科学にも通じることであるが、見つからないということと、実際にないということは別の問題であった。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

|

ケプラーの第1法則:惑星は、太陽をひとつの焦点とする楕円軌道上を動く(楕円軌道の法則、1609年)。 第2法則:惑星と太陽とを結ぶ線分が単位時間に描く面積は一定である(面積速度一定の法則、1609年)。 第3法則:惑星の公転周期の2乗は、軌道の長半径の3乗に比例する(調和の法則、1619年)。 この時、ケプラーは太陽と惑星との間に働く力を磁力のようなものと考えていたが、アイザック・ニュートン(1642〜1727年、イングランド)は、ニュートンの運動の法則とケプラーの法則から、その力が万有引力であるとして「万有引力の法則」を導いた(1665年)。万有引力の法則は、アインシュタインが一般相対性理論を提唱する(1915年)まで、250年間修正されることがなかった。 |

|||||||||||

| 天動説から地動説へ | |||||||||||

|

ケプラーの法則と万有引力の法則は、日本の中学校の理科にもある非常によく知られる法則である。しかし、ケプラーの法則が提出された頃は、まだ宗教裁判などの弾圧や迫害がある時代である。コペルニクスやガリレオ・ガリレイの地動説よりさらに進んだケプラーの地動説もすぐに広まることはなかった。しかし、ケプラーがケプラーの法則を用いて計算したルドルフ表(1627年)と呼ばれる天文表は、極めて精度が高く、多くの天文学者が使用するようになり、次第に地動説が定着していった。 惑星が太陽の周りを楕円軌道で動くという17世紀初頭の地動説は、140年後、18世紀末に日本にも伝わった。 長く観測ができなかった恒星の年周視差が、フリードリヒ・ヴィルヘルム・ベッセル(1784〜 1846年、プロイセン王国)によって初めて観測されたのは、ケプラーの法則から200年も後のことである(1838年)。 |

|||||||||||

|

欧州における科学革命は、4人の学者、ニコラウス・コペルニクス、ガリレオ・ガリレイ、ヨハネス・ケプラー、アイザック・ニュートンによってなされたが、彼らが探求した宇宙や天文学は、けっして遠くのことではなく、力学や暦、一般の生活など身近なことにも非常に密接に関係していた。 また、彼らは、天文学だけに関心があった訳ではなく、その他にも数々の業績が知られており、コペルニクスは貨幣鋳造の方法を提唱、「悪貨は良貨を駆逐する」ことを発見(後のグレシャムの法則)、ケプラーは雪の結晶や光の逆2乗の法則の発見、数学におけるケプラー多面体を発見、球充填問題提起などがある。 ガリレオ・ガリレイは、数式を用いた運動の研究を行い、落下の法則の発見やガリレイ変換の発明、振り子時計や比例コンパスの発明などがある。ニュートンは、微分積分法、万有引力の法則、古典力学の確立など数学と物理学における業績が知られる。 |

|||||||||||

| 地動説から20世紀の科学的宇宙論へ | |||||||||||

|

科学革命の成果、ケプラーの法則やニュートン力学から、地球は宇宙の中心ではないということが明らかとなり科学は大きく進歩したが、その後の研究によって、太陽もまた宇宙の中心ではないことが分かり、やがて天動説だけでなく太陽中心説も正解ではないという時代がやって来る。ニュートンの時代には、引力や斥力の「理由」までは考えず、宇宙の成り立ちも、その過去も調べたり未来を予測したりすることはなく、ありのままを認めるだけであった。地球や惑星の運動は研究されたが、そこに星がある理由や物質がどのようにして作られたのかまでは議論されず、「宇宙論」は科学の範囲とはされていなかったのである。 しかし、20世紀から21世紀にかけて、高度な観測技術が発達、天文学や地質学における多くの新発見、高エネルギーの実験技術の向上、計算機の能力向上などによって「宇宙論」は、本格的な科学になった。 |

|||||||||||

|

天体の観測の手法には、昔からある光学望遠鏡による光学天文学だけではなく、電波天文学、赤外線天文学、紫外線天文学、X線天文学、ガンマ線天文学などが生み出されている。

日本では、ニュートリノ天文学に利用されたカミオカンデ(現在はカムランド)、スーパーカミオカンデやXMASS(エックスマス)、ハイパーカミオカンデ計画など、新たな観測機器による宇宙の謎解明の挑戦が行われている。 XMASSでは、ダークマターの正体を調べるための検出用のシンチレータ(発光物質)として大量の液体キセノンを使用している。その製造、超高純度精製、検出器を格納する特殊な容器の製作などに産業ガスメーカーの技術が利用されている。 |

|||||||||||