サイト・トップ |

ガスの科学ブログ |

ガスの科学目次 |

| 前の記事 | 71 |

次の記事 |

| 前へ | 目次順 |

次へ |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 20世紀、新たな真空の概念 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ディラックは、物質のない空間(真空)にエネルギーが存在するということを示したが、アインシュタインの特殊相対性理論以降、絶対空間という概念は放棄され「空間」は伸び縮みするものであり、時空は科学の対象となっている。 何もないようにみえる空間(真空)には、粒子(物質)と反粒子(反物質)が生成し、その逆に、粒子と反粒子が消滅してエネルギーに変換されるという反応が常に起こっているということである。したがって、古典的には、物質が含まれていないように見える空間を「真空」と呼んでいたが、実際の空間には、仮想粒子の対消滅と対生成が起こっており、量子論における空間は、エネルギーを持つ「場」(ゼロではない真空期待値を持つ空間)と理解されるようになった。 17世紀に、オットー・フォン・ゲーリケは、マクデブルクの半球を使って、空気を抜いた「真空」を作って見せた(1650年)が、ディラックによって、真空の概念は大きく変わり、本当の真空は「物理系の最低エネルギー状態」と定義されるようになった。 その後、場の量子論が確立し、ディラックの海の概念そのものは必要とされなくなったが、真空の概念は変わった。もし、空間に物質が存在しなくても、その空間がエネルギーを持てば、それは真の真空とはいえなくなったのである。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 真空工学(低圧力の技術) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 産業ガス関連の機器で取り扱う「真空」とは、気体の分子が出来る限り少ない状態の容器の中の「真空の状態」を意味している。 気体分子が少ない状態を作り出し、これを利用する技術を真空技術という。 20世紀以降、科学の対象となった空間を取り扱う「真空の科学」と物質(気体分子)が少ない状態「真空の技術」は、同じ「真空」という言葉を使ってはいるが、概念が異なっている。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「究極」とは、絶対零度のように、絶対に達成できない到達点を意味するが、真の真空も到達することのできない究極の「無」を意味しており、17世紀に考えられて、真空嫌悪説を打ち破った真空と20世紀の真空は意味が異なるのである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 気体分子が少ない状態は、「古典的真空」と呼ばれるが、容器の中の空気を排気し、低い圧力の状態を作り出すことはできるが、現実問題として分子が全くない状態を作ることは技術的に不可能であって、実際には古典的真空も作ることはできない。工学的な「真空状態」とは、物質もエネルギーも存在しない「真の真空」からかけ離れているだけでなく、ガス分子が存在しない「古典的な真空」でもない。 工業的には、 「気体の圧力が非常に低く、真空に近い状態」のことを「真空」と呼んでいる。宇宙ステーションでは低重力状態を作ることはできても無重力状態を作ることができないのは目の前に地球が存在するからであるが、地球上にいる限り、真空や無重力を実現することはできない。しかし容器の中に非常に低圧力の状態を作り出すことは可能で、そのような真空状態を作り出す技術やそれを利用した技術が利用されている。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (地球上で)容器の中の空気を排気し、低圧の状態を作り出し、これを維持し、圧力を測定(真空度を測定)し、この状態を利用する工学分野が「真空工学」である。 真空ポンプの技術、真空を維持する技術、測定技術などを「真空技術」と呼ぶ。真空状態を作り出すために、通常は、「真空容器」が用いられる。真空容器は、周囲が大気圧の空気であれば、この圧力で圧壊しないような構造と材料が必要であり、外部から空気が漏れこまないような気密構造も必要である。したがって、ほとんどの場合、真空容器は金属製であり、工業的な真空は、金属の壁で囲まれている。われわれは、大気の底、空気の底で生活しているため、大気圧の空気がある状態が当たり前の状態であり、空気がない状態は、工夫して作り出さなければならない。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 真空度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 空気の影響をなくした研究を行う場合には、装置の中を真空ポンプで排気し、できるだけ含まれる分子の数を少なくし、低圧の状態を作り、その環境下で実験や分析などが行われる。JISでは、工業的に利用される容器の中の圧力が周囲よりも低い「負圧」状態を総じて「真空」と呼ぶ。 圧力が非常に低い場合、これを圧力と言わずに「真空度」という用語も用いられる。非常に不純物が少ない物質の組成を濃度と呼ばずに純度と呼ぶのにも似ている。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 真空度の領域によって熱伝導、電気伝導、放電、摩擦、音の伝播、成膜など様々な現象あるいは応用技術が異なるため、真空はいくつかの領域に区分されている。 表に一般的な真空の区分を示す。圧力には、昔の圧力の単位Torr(トール)も併記している。1atm=760Torr、1Torrは、水銀柱1mmの圧力である。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 大気圧より低い圧力を「低真空」(low vacuum)、100Pa(1hPa)以下を「中真空」(medium vacuum)、圧力が非常に低い状態を「高真空」(high vacuum)と呼ぶ。 圧力の場合は、圧力が高い方を「高圧」と呼ぶが、真空の場合は、圧力が低い方を「高真空」と呼んでおり、さらに超高真空、極超高真空などの区分がある。「低真空」と「高真空」では含まれる気体分子の数が、桁外れに異なるため、大気圧より低い圧力あるいは周囲より圧力が低い状態を低真空ではなく「負圧」と呼ぶ方法もある。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地球の外の圧力は、ほとんど分子が存在しないため圧力は定義できない。場所にもよるが、水素原子が、およそ1cm3に1個から1km3に1個程度と考えると、工業的な真空の区分と比べて極端に分子の数が少ない。 したがって「宇宙空間並みの真空」というのは、地上や地球の周りに作り出すことができない状態である。非常によくできた超高真空の装置であっても、さすがに宇宙空間並みと呼べるものはほとんどないので、一般的な工業用の真空装置を宇宙空間並みの真空と言えば、誇大表現ということになる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地上における到達真空度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 宇宙空間と呼ばれている環境の中には、国際宇宙ステーション(ISS)のような飛行高度400kmほどの宇宙空間もある。ISSの軌道は、放送衛星やGPS衛星などに比べると非常に低く地球の大気圏の中にある。 ISSには、航空機のような空気抵抗はないが、地球の大気抵抗があり、何もせずに放置すれば、その高度は毎月2.5kmずつ低下するほどである。ISSの周りにはそのくらいの大気(熱圏の気体)があるということであり、真空とは呼べないが、その圧力は10-4〜10-10Paであるため、工業的な真空の区分としては、高真空から超高真空(ultra high vacuum)あるいは、極超高真空(extremely high vacuum)となる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| これまでに人工的に作られた地球上での最高到達真空度(最高の真空状態)は、10-11Pa(7.5×10-13Torr)程度である。したがって、ISS周辺の大気圧までは、地上で再現できているが、宇宙空間並みの真空とはやはり桁が違う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 0℃、101.3kPa(1atm)の理想気体の分子の数は、2.7×1025個/m3ある。同じ温度で、10-11Paの高真空状態に含まれる気体分子の数は、およそ2.7×109個/m3と計算できる。 1cm3あたりの分子の数は、標準大気圧の空気で 2.7×1019個、最高到達真空で 2650個ということになる。超高真空では、非常に分子の数を少なくできていることに違いないが、「分子がひとつもない状態」からは程遠い。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 自然は真空を嫌い、これを作ることはできないという古代ギリシアから伝わる真空嫌悪仮説は、ゲーリケによって打ち破られたが、その時に作られた真空は非常に低い圧力の状態であって、本当に何もない「真空」とは程遠い。 工学的な絶対真空、すなわちエネルギーを考えずに物質だけを考えた場合の古典的な真空であっても、超高真空容器の中には、非常に多くの分子が存在しているため、厳密な意味での真空を作りだすことは不可能であり、宇宙空間並みの真空もありえない。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工学的な真空の実現方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 工業的な真空とは、「非常に圧力の低い容器の中の状態」を利用する技術ということであり、表に示された真空度の区分が行われ、真空度によって、利用できる技術や研究対象の分野が異なる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 通常、真空容器には、外部からの漏れや金属容器から放出される分子(通常は、気体分子であるため「脱ガス」という)による圧力上昇があるため、高真空を達成しこれを維持するための技術やノウハウが必要とされる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 真空度が低下すると、真空容器内での高真空下の実験ができなくなり、真空断熱を利用している場合は断熱性能が極端に低下してしまう。したがって、外部からの漏れ(リーク)や脱ガスをできるだけ押さえ、長時間にわたって高真空を維持することが重要である。真空に必要な技術は、適切な真空ポンプの選定、脱ガスの抑制、リークの抑制である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 真空状態(低圧力状態)を作り出す重要な機器は、真空ポンプである。「ポンプ」とは、自然の流れに逆らうような方向に流体や熱を輸送する機械である。たとえば、静止している液体は、高いところから低いところへ(重力で)流れようとするが、揚水ポンプは、低いところにある水に高い圧力を与えて高いところに汲み上げる。熱は、温度が高いところから低いところに流れるが、ヒートポンプは温度の低いところから高いところへ熱を汲み上げる。 気体は圧力の高い方から低い方へと流れようとするが、真空ポンプは、圧力の低い容器の中に残っている気体を大気圧まで圧縮して空気中へ排気する圧縮機であり、気体分子を汲み上げるポンプである。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 真空容器の中の気体の圧力は非常に低いため、これをかき集めて大気圧(101kPa)以上に圧縮する仕事は非常に効率がよくない。真空度に応じて様々な形式のポンプが使用され、希薄な気体を一度に大気圧まで圧縮するのではなく、圧力に応じて適切なポンプが直列に組み合わされることもある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ロータリーポンプ(回転翼型真空ポンプ)、ダイアフラムポンプ、ルーツ式メカニカルブースターポンプ、ターボ分子ポンプ、油拡散ポンプ、クライオポンプ、ゲッターポンプ(サブリメーションポンプ)、スパッタイオンポンプなどがある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

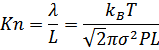

| 真空ポンプで汲み出すのは、希薄な気体分子であるから、気体の流れの性質が重要である。 通常の圧力(大気圧以上)の気体の流れは「粘性流」であるが、圧力が低下して気体が希薄になると、分子間の距離が離れるため、その距離と真空容器の壁までの距離との関係が重要になってくる。平均自由行程と真空装置の大きさ(長さ)の関係から、次のクヌーセン数(Knudsen number)が定義され、流れが区分される。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ここで、λは平均自由行程、Lは代表長さ、kBはボルツマン定数、Tは温度、σは分子の直径、Pは圧力である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| クヌーセン数は、気体が連続体であるかどうかを示す指標であり、クヌーセン数が小さい時は連続体、大きい時は不連続となり、およそ0.2以下で「連続体」、1以下では「すべり流れ領域」、1より大きい時は「自由分子領域」、とみなすことができる。真空工学の一般的な区分として、Kn>0.3分子流、0.3>Kn>0.01 中間流、0.01>Kn 粘性流という分類もあるが、流体力学における無次元数、レイノルズ数などと同様、パラメータとして系の代表長さを含むため、値そのものは目安である。 圧力が低下し、クヌーセン数が大きくなるということは、分子の間のつながりがなくなるということであり、平均自由行程が大きく、気体分子と気体分子の衝突よりも、気体分子と壁との衝突が支配的となることを意味している。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 真空装置の中の気体を排気する時は、最初は空気や大気圧程度の窒素ガスなどが入っていて、大気圧の状態から排気され、次第に高真空まで圧力が低下する。したがって、真空ポンプは、粘性流から分子流までの流れを取り扱うことになり、最終的には大気圧まで圧縮して外部に排気する。一般的な排気システムは、それぞれの真空度の領域に適した複数のポンプをつないで構成され、圧力に応じて使い分けが行われる。通常は、超高真空用のポンプは、いきなり大気圧付近の気体を排気するのではなく、他のポンプによって排気、適した真空度に達してから起動される。低真空用には、油回転ポンプやドライポンプ、高真空用には、油拡散ポンプやターボ分子ポンプなどが組み合わされる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| なお、最初に平均自由行程の概念を提唱したのは、ルドルフ・クラウジウス(1822〜1888年、ドイツ)である。クラウジウスは、気体分子が衝突の前後で運動方向が変化する場合の衝突の特徴的長さを平均自由行程λ(mean free path)とし、これに対応する特徴的時間を平均自由時間τで表した(1858年)。 平均自由行程は、気体分子が衝突、散乱するまでの平均距離を表すため、容器の壁の分子への衝突の数を表し、マクロスコピックには、圧力として現れる。分子の運動は、温度、圧力、粘性に依存し平均自由行程もこれらに依存するので、平均自由行程は、気体の種類(粘性)によって異なる。 空気の場合、圧力との関係で平均自由行程をみると、大気圧では、68nm(窒素などの分子の大きさの100倍ほど)、低真空では0.1〜100μm、中真空では0.1〜100mm、高真空では10cm〜1km、超高真空では1〜105km、極超高真空(<10-12Pa)では105km以上と長大である。 気体分子は、平均自由行程を進む間に平均して1回、他の気体分子と衝突するが、高真空で、平均自由行程がkmのオーダーになれば、通常の真空容器はこんなに大きくはないため、気体分子のほとんどは他の気体分子に衝突することなく、真空容器の壁と衝突することになる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 初期の気体分子運動論では、分子の直径d、平均自由行程λ、容器の大きさLとした時、暗黙のうちに しかし、高真空状態で分子の数が少なくなると、この関係が成り立たなくなり、高真空容器の中の気体に通常の気体分子運動論や流体力学の取り扱いができなくなるため、その条件を判定するためにクヌーセン数が定義された。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| クヌーセン数を考案したマルティン・クヌーセン(1871〜1949年、デンマーク)は、海水の塩分を定義し、海水の物性、海洋力学、生物の酸素消費量などの研究を行った「近代海洋科学の祖」である。海洋科学研究の一方で、物理学の研究も行い、希薄気体の流れの研究から独自の真空計を考案し、平均自由行程の概念からクヌーセン数を提案した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 真空の測定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 真空装置の圧力計は、真空計とも呼ばれる。高圧を測定する圧力計と真空計では測定の仕組みが異なるものが多く、測定範囲に応じて様々な種類の真空計が開発されている。一部を表に示す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 真空の利用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「低真空」は、真空乾燥、食品包装などに利用され、中真空は、スパッタリング、CVD、放電管、真空断熱などに利用されている。 「高真空」は、蒸着、電子顕微鏡など、「超高真空」は加速器、表面分析、分子ビーム・エピタキシなどに利用される。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 宇宙空間並みの真空度は技術的に困難であるが、それに近づけるような技術が利用されている。 そもそも、宇宙空間であってもエネルギーが存在し、ところどころには物質も存在するため、宇宙のどこにも本当の真空と言える場所は存在しないが、地球から、少しだけ離れると地球の表面に比べて極めて圧力(大気圧)が低い状態となり、工学的超高真空に近い状態がある。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 宇宙機、人工衛星や人工惑星などは、低重力、極低圧力の状態で使用されることになるが、コスト的に宇宙での試運転は行われず、いきなり本番の運用が行われる。NASAアポロ計画では、有人月面探査という前例のない目標があったため、宇宙での試運転が何度も行われ、アポロ10号までは月の上空までは到達したものの、本番は11号からという慎重な開発が行われたが、通常の宇宙開発は、試運転なしのいきなり本番である。 試しに打ち上げた人工衛星がうまく作動したら次が本番というのではなく、高価な人工衛星は試運転なしでいきなり本番に投入される。打ち上げに成功し軌道投入に成功した人工衛星が、もし宇宙環境の中でがうまく機能しなければ大損害であるが、人工衛星の機能確認のためだけにロケットを打ち上げる訳にはいかない。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| そこで、宇宙機や人工衛星が正常に機能することを確認するために、予め地上で「宇宙と同じような環境」を作り出して事前にテストを行うという試験方法がある。 スペースチェンバーという環境試験設備(地上で疑似的な宇宙空間を再現する実験設備)が建設されている。さすがに大規模な低重力の試験を地上で行うことはできないが、極低圧の環境を地上で再現している。(低重力の試験は、これとは別に自由落下方式で短時間だけ行える設備がある) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| スペースチェンバーは、人工衛星や部品などを格納するため、比較的大きな空間を高真空に維持し、宇宙空間を模擬した温度や輻射の環境を作らなければならないため、その設計・製作には、特殊な技術が必要である。 真空層の形成、真空の維持、真空排気システム、断熱、輻射の抑制、冷却、真空度の測定、脱ガスを抑える材料、塗装など、産業ガスメーカーが持つ特別な技術・ノウハウが詰め込まれた製品である。 なお、スペース・チェンバーの製造メーカーである、大陽日酸(株)の商品名は「スペースシミュレーションチェンバー」となっている。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 真空の利用(真空断熱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| デュワー瓶や金属製の断熱魔法瓶、液体窒素の貯槽の断熱などに用いられる真空技術は、気体の熱伝導や熱伝達を低くする目的で使用されている。 現在、飲料用の魔法瓶のほとんどが金属性の真空断熱層を持つ構造のものになっているが、産業ガスメーカーの持つ真空断熱層の形成技術、真空度の維持技術、金属の加工技術が利用されている。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 大型の深冷空気分離装置の場合、格納箱(コールドボックス)本体は、常圧断熱方式(窒素ガスシール)が利用されることが多いが、液体窒素や液体酸素の貯蔵や輸送には、真空断熱技術が用いられている。これは2重構造の容器の間に粉末の断熱材を充填し真空に引くというもので、真空度が経年劣化しない工夫がされているが、高圧ガス容器としての法定点検などの際に真空度を確認し、真空度が低下している場合には真空ポンプで排気し、断熱性能が維持されている。 大型の装置の場合は、真空度の維持の難しさや外圧に耐える容器を採用しにくいことなどを考慮して真空断熱方式を採用しないのが一般的である。真空断熱に比べて断熱性能は劣るが、膨張タービンプロセスなどで外部侵入熱を汲み出す仕組みによって装置全体として「寒冷源」を持っているため、低温状態が維持できている。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||