サイト・トップ |

ガスの科学ブログ |

ガスの科学目次 |

| 前の記事 | 15 |

次の記事 |

| 前へ | 目次順 |

次へ |

|

|

|

| ガスの科学トップへ | |||||||

|

|||||||

| 温度の尺度と温度の単位ケルビン | |||||||

| ⑪絶対温度と熱力学温度 | |||||||

| 日本の天気予報では「氷点下マイナス○○度」「零下○○度」といったセルシウス度独特の表現がある。水の融点(凝固点)は、0.002 519℃であるから、「氷点下」と「マイナス温度」は、一致していないが、氷点は、ほぼ「プラスマイナスゼロ度」に近いとしてこの表現が用いられている。 | |||||||

| 「明日は暖かく、気温は二桁になるでしょう」「寒くなるので二桁に届かないでしょう」などといった天気予報を耳にすることがあるが、温度の桁といってもピンとこない。温度は分子運動から定義され、空気の分子運動のエネルギーを9℃と10℃で比較すると、0.35%しか変らず、1℃と10℃でも、3%の違いしかない。ヒトの寒暖の感覚は、温度を桁で感じることはできない。 | |||||||

| セルシウス度の数字が一桁から二桁になっても、温度は「桁違い」ということにはならないのは、セルシウス度が科学的な温度目盛ではないためであり、理想気体のシャルルの法則で「温度が2倍になると圧力が2倍になる」という説明を行う場合、10℃から20℃になっても圧力は2倍にならない。セルシウス度の数値にも科学的な意味があると考えてしまうと、0℃の2倍は何度?、-10℃の2倍は何度?、0.5℃は何桁?、-20℃は何桁?といった疑問には答えがない。 | |||||||

| セルシウス度の基準となるゼロの位置が、熱力学とは全く無関係であるため、シャルルの法則に示された物理量「温度」としては使えないのである。セルシウス度が表すのは温度の尺度・目盛であって、温度そのものではなく、したがって、科学的な温度の意味を持たないため、差あるいは変化量だけが意味を持つことになる。 | |||||||

| 温度が、物理量、熱力学的状態量としての意味を持つには、セルシウス度のような水の物性を利用した基準点ではなく、絶対零度を起点とした「絶対温度(absolute temperature)」が必要である。絶対温度という概念は、ゲイ=リュサックによってシャルルの法則が示された時に導入され、その時に絶対零度の概念も示された(1802年)。気体の研究と温度の関係は古いが、この温度を実際に「絶対温度」という名称で呼ぶようになったのは、ジェームズ・マクスウェルの「気体の分子運動論」(1861年)からである。したがって、厳密にいえば、シャルルの法則が示された時の温度にはまだ絶対温度という呼び方はなかった。 | |||||||

| 量子論の父マックス・プランクは、著書『Vorlesungen uber Thermodynamik、1897年初版、熱力学講義』の第8版(1927年、邦訳は芝亀吉訳『熱力学』岩波書店、1941年)で、温度は何かということを次のように説明している。(高田誠二氏の解説記事における説明) | |||||||

| 『「科学的に用いることができる定量的尺度は直接の感覚からは導かれない」、「温度の定義の任意性は依然として除かれない」、「個々の物質の性質に無関係な温度の定義は熱理論の第二主則(熱力学の第2 法則)を基礎として初めて可能となる」、「それまでは,気体寒暖計によって、十分な精密さを以て,定義せられる様な程度の温度のみを問題とする」。プランクによると、温度は、冷温という感覚から離れ、科学的に定義されなければならず、シャルルの法則以来の絶対温度は、マクスウェルの気体分子運動論の時代を経て、熱力学第二法則を基にして初めて定義が可能』ということである。 科学としての温度の概念が確立されてからまだ100年ほどしかたっていないようである。 |

|||||||

| 絶対温度は、現在では、熱力学で定義される温度として「熱力学温度(thermodynamic temperature)」と呼ばれる。ただし、「絶対零度」を基準としているため、現在でも絶対温度と呼ばれることがある。少々ややこしいが、絶対温度は一種類だけではないため、絶対温度イコール熱力学温度ではないが、ほぼ同義に用いられることが多い。 | |||||||

| 絶対零度を基準とする絶対温度では、温度の比が意味を持つ。たとえば、気体の比熱を一定とした時、(セルシウス度で)1℃の気体のエネルギーを2倍にすると、温度は2℃ではなく275℃になるのに対して。絶対温度、100 Kの気体のエネルギーが2倍になると温度は200Kになり、274K(1℃)の2倍は548K(275℃)となるので、非常に分かりやすい。 はじめは、暖かいとか冷たいといったヒトの感覚を表すために作られた温度計や温度目盛は、絶対零度という基準と気体の分子運動論によって、はじめて絶対温度という科学的な意味を持つようになった。ファーレンハイト度やセルシウス度のようなものは、科学の温度ではないが、非科学的ということでもなく「慣習目盛」と呼ぶ。 |

|||||||

| ただし、ゲイ=リュサックがシャルルの法則を定式化したときには、「絶対零度は分子が動かない状態」であると考えたが、この古典力学的な説明は、現代の科学である量子力学的には破綻している。量子力学における不確定性原理によって、最もエネルギーが低い状態の物質にも振動があり、零点エネルギーがある。絶対零度そのものは、「実現不可能な温度」である。 しかし、ゲイ=リュサックの時代は、量子力学はおろか、エネルギーの概念さえない時代である。また、絶対零度に近い低温状態を作り出す技術は全くない。しかし、温度が下がるとそれに比例して気体の容積は小さくなり、容積がゼロになるほどまで外挿していくと、その点が絶対零度となると考え、そこを温度の起点とした絶対温度の概念は、非常に大きな科学の進歩をもたらした。 |

|||||||

| 絶対零度は、理論上、到達不可能な極限の仮想の温度である。熱力学では、絶対零度以下の温度は定義されず、エネルギーの大きい方へ向かって数値が大きくなるように定義されており、絶対温度は全てプラスの値を持つ。もし新聞に「絶対零度達成」などという記事が載れば、それは科学の根底を揺るがすほどの大発見ということになる(普通に考えると大誤報となる)。 | |||||||

| 現在、人工的に作られた低温状態には、非常に絶対零度に近い温度があり、mK(ミリケルビン)やμK(マイクロケルビン)などの単位で表される温度もある。一方、現在の宇宙の平均温度は2.7K、観測された最も低い温度は、1K程度(ブーメラン星雲)である。自然界に現れた最も低い温度よりも実験室において達成された人工の低温状態の方が温度が低い。(宇宙の温度は物質の有無や分子運動に関係なく、空間のエネルギーの状態から定義されるので、19世紀までの温度の概念よりも幅広い) | |||||||

| 絶対温度には、目盛の取り方によって3つの温度、ランキン度(°R)、ケルビン(K)、プランク温度が知られている。 | |||||||

| ランキン度 | |||||||

| 「ランキン度」は、絶対零度を起点とし、温度の刻みをファーレンハイト度と同じとする絶対温度である。 | |||||||

| クラウジウス、ケルビンなどと並ぶ熱力学の創始者ウィリアム・ランキン(1820~1872年、スコットランド)に因んでいる。ランキン度は、ファーレンハイト度に約460度を加えた値となるが、現在は慣習目盛りにファーレンハイト度を使う国々であっても、ケルビンを使うことが多く、ほとんど使用されることがない。 ランキンの名前は、ランキン温度よりも熱力学のサイクルである「ランキン・サイクル」の方がが広く知られている。石炭火力発電や原子力発電に使用されるランキン・サイクルは、現在の世界の電力量の大半を供給している。われわれが、電気を用いた便利な文明を享受できるのは、ほとんど、ランキン・サイクルのおかげである。 |

|||||||

| プランク温度 | |||||||

| プランク温度は、プランク単位系の温度であり、光速度、ディラック定数などから定義される温度である。ケルビンとの換算は、1Tp=1.417×1032K。1プランク温度は、プランク時代(ビッグバンから10-44秒後の世界)の温度であり、1プランク温度より高い温度は知られていないため、全ての温度は0~1の間の値をとる。理論物理以外では用いられていない。 | |||||||

| ケルビン K | |||||||

| 「ケルビン」は、絶対零度(absolute zero)を起点としてセルシウス温度目盛と同じ温度間隔を用いる絶対温度の単位である。現在、熱力学温度というと、このケルビンのことを指すのが一般的であり、ランキン温度とプランク温度を使う機会はほとんどないため、熱力学温度ケルビンと絶対温度は、ほぼ同義と考えてよい。 | |||||||

| ケルビンは古典物理学の大家であり、熱力学温度の研究で大きな貢献のあったケルヴィン卿に因んでSIに採用された基本単位である。ただしケルヴィン卿がこの名前を名乗るようになったのはかなり晩年になってからのことであるため、科学史におけるほとんどの期間では、本名であるウィリアム・トムソンの名前で知られる。同時代の物理学者JJトムソンも有名であるため、省略せずにフルネームで示されることが多いが、ジュール・トムソン効果やトムソン効果などでは単にトムソンと書かれるので注意が必要である。(ウィリアム・トムソンは別項で紹介) | |||||||

| W.トムソンは、論文 "On an Absolute Thermometric Scale"(「絶対温度目盛りについて」、1848年)の中で、絶対零度(彼はは "infinite cold" と呼んだ)を目盛のゼロ点とし、温度間隔はセルシウス度と同じとする温度目盛を提唱した。 氷点における空気の膨張率( 0.00366/°C)から、絶対零度は、この逆数-273.3°Cに相当すると推定されていた。ゲイ=リュサックが絶対零度を定義した時、まだ空気は液化されていないが、空気にシャルルの法則を適用して外挿すると、おおまかに絶対零度がこのくらいだということが予測できる。膨張率が温度によって変化せず、(液化せずに)空気を冷却していけると仮定すると、1℃あたり0.0036ずつ縮んでいくので、マイナス273℃あたりで、ほぼ体積がゼロになるので、絶対零度はだいたいこのあたりにある。その値は、―2473.15℃という現在の値と大きくは異なっていない。 |

|||||||

| 「熱力学温度」の定義を決める時に、その目盛は、セルシウス度のように水の物性に依存するのではなく、これとは無関係に温度目盛を決めてもよかったのかも知れない。しかし、熱力学温度のケルビンの目盛には、セルシウス度の目盛と全く同じものが用いられることになった。 これは、前述の高田氏によると、熱力学温度の概念の立役者であるW.トムソンが、セルシウスの伝統を尊重しすぎたためであり、その結果、多くの研究者が氷点の熱力学温度を求めることに苦労した。熱力学温度の目盛の定義には、気体温度計を用いればよいと思われたが、W.トムソンが強くセルシウス度に固執したため、後の学者たちは非常にやっかいな「水」の物性を研究しなければならなかったということである。 |

|||||||

| なお、熱力学温度の制定には「ケルビンが大きく貢献した」との記述が多いが、W.トムソンがケルビン卿の名前を得るのは、この論文から44年も後の1892年であり、熱力学温度が研究・議論されていた時代、ケルビン卿の名前はまだない。 | |||||||

| W.トムソンの論文から106年後、1954年の第10回国際度量衡総会(CGPM)において、「ケルビン」が熱力学温度として正式に採択された。ただし、この時は、ケルビンはまだ単位ではなく、「ケルビン度」「°K」(度K)という温度の尺度であった。 その後、CGPM 1967年の総会では、これを温度の尺度ではなく、「K」(ケルビン)という名前の物理量の単位(測定の単位)とすることが決められた。(日本語表記はケルヴィンではなくケルビンとされた) ケルビン以外の温度目盛には、度(degree)という尺度が用いられ、それぞれ、℃、°F、°Rと表記されるが、ケルビンには、度という尺度が使われない。 |

|||||||

| SIの基本単位Kの使用上の注意 | |||||||

| ここで、注意しなければならないのは、国際的に、熱力学温度が物理量の単位ではなく温度の尺度である「°K」と呼ばれたのは、1954~1967年のわずか13年間しかないということである。しかし、古い書籍やその後の書籍、論文でもしばしば「°K」の使用が見られる。現在、「°K」という表記は完全な誤りであるが、他の温度が「度」を用いるため、これらの温度と混同された「°K」が「K」(ケルビン)の制定後もよく見られた。「K」と「°K」は物理量としての意味が異なるので、古い教育を受けた世代は注意が必要である。 | |||||||

| なお、様々な場面で、大文字のKが単位に使われることがあるが、SIで大文字のKが使用されるのは、このケルビンだけであり、他の単位に使用すること、たとえば「Kg」や「KW」などを単位記号として使用するのは、全て誤りである。 単位やその記号は、各人が勝手に書き換えたり別のものを使うと非常に混乱をするため、非常に厳格に「ルール」が決められている。日本の「計量法」は、「計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする(第1条)」法律であり、法定計量単位を「SI単位に係る計量単位」「SI単位のない量の非SI単位」の表として与えている。この中で単位記号も正式に決めらているため、勝手に別の表記をすることはできない。 日本のJISや計量法も基本的にSIに準拠しており、ケルビン以外でK(大文字のK)を使うのは、ルール違反ということになる。 |

|||||||

| 低温ではmK(ミリケルビン)という単位も用いられるが、「m」はメートル(長さ)とミリ(接頭辞)の両方に用いられるため、紛らわしくならないようにミリとケルビンは間を空けずに表記、メートルとケルビンを続けて書くときには中黒(数学のドット演算子)を打つ。例えば、熱伝導率の単位は W/(m・K)。 CGPMで、決められたケルビンの定義は、「水の三重点の熱力学温度の1/273.16」である。以前は、セルシウス度からケルビンが定義され、セルシウス度tと熱力学温度Tの関係は、T=t+273.15 となっていたが、現在は、ケルビンからセルシウス度が定義されている。 t=T-273.15。 |

|||||||

| また、水の三重点を定義するために用いられる水の組成については、超純水であるというだけでなく、水素に対する重水素の比を 155.76ppm、酸素16に対する酸素17の比を 379.9ppm、酸素18の比を 2005.2ppmと水分子を構成する原子の同位体比も非常に細かく決められている。特定の物質の物性値(水の三重点)を用いて温度の定義を行うため、その「水」の定義も非常に重要である。 | |||||||

| 一方、セルシウス度は、SIではないが、熱力学温度Kと全く同じ目盛を持つため、SIにおいて特別な扱いを受けるようになっており、「セルシウス度は、ケルビンの特別な名称」と決められている。これは、「ケルビンとセルシウス度は、起点は異なるものの、単位としては同じものである」ということを示しており、「1Kの温度差と1℃の温度差は全く同じもの」である。 | |||||||

| 非常に多くの種類があった温度の目盛は、国際的には、ケルビンという単位に一本化され、その定義も厳密なものとなった。気体の熱力学温度を T とすると、ボルツマン定数によってエネルギーに換算される。E=kT 。これは、古典的に振る舞う系のミクロな粒子によって運ばれる熱エネルギーを表している。次のSIの改定では、ボルツマン定数(k=1.3806488×1023 J /K)を固定して、これからケルビンを定義するという定義の変更が予定されている。 | |||||||

| ⑫国際温度目盛 | |||||||

| ゼロ点やケルビンの定義を理論的に決めることはできるが「熱力学的な間隔」として使用できる目盛を、広い温度領域で正確に求める作業は簡単ではない。 水の三重点の熱力学温度の1/273.16を1Kと定義しても、その他の領域での温度の目盛、たとえば77Kと78Kの温度の間、300Kと301Kの温度の間でも、それぞれ熱力学的に等しい温度の間隔1Kを正しく決める必要がある。水銀柱やアルコール温度計を等間隔に分割しても、それは温度計の指示の「長さ」を等間隔にしたのであって、温度そのものを等間隔にしたことにはならないからである。 |

|||||||

| 温度は、分子運動論から定義されなければならないが、実際の温度の測定には、様々な物質の物性や物理現象を用いた「温度計」が用いられている。 温度計には、一次温度計と二次温度計があり、一次温度計は、体積、物質量、圧力から実在気体の状態方程式を用いて熱力学的に求めるため「校正」を行う必要がないが、実際の作業は簡単ではなく、実用的な温度計ではない。 二次温度計は、温度に依存する何らかの法則、物性を用いて測定するため精密な校正が必要である。温度測定の仕組みは、たとえば電気抵抗や線膨張率などを利用するため、これらの物性を利用して測定された温度が、より熱力学温度に近くなるような、取り決めが必要である。実用上の温度は、「国際温度目盛(ITS、The International Temperature Scale)」によって決められている。 |

|||||||

| 最新の温度目盛は、ITS-90と呼ばれる1990年制定のものである。ITSでは、温度の測定方法が、温度領域によって決められており、ヘリウムの蒸気圧、ヘリウムの気体温度計、白金測温抵抗体、放射温度計などが用いられている。温度定点には、平衡水素の三重点、ネオンの三重点、酸素の三重点、金の凝固点などが決められており、定点における物性から温度が定義される。 これらの定点の間をつなぐ目盛りは、たとえば温度計が測温抵抗体の場合、使用される金属の組成が指定され、非常に複雑な温度―抵抗値の関数が与えられる。関数は、熱力学的に温度が等間隔になるように取り決めるのが目的であり、関数形には特に意味がない長い多項式となる。これらの温度計による温度測定は、正確な再現性が考慮されているため、極めて高価な測定システムとなり、工業装置には実用上使えないが、一次標準温度計として重要である。高温の温度測定の誤差に比べると低温の温度測定の誤差の方が物性などに与える影響が大きいため、低温の物性や深冷空気分離装置の基礎研究では、非常に精密な温度測定が必要となり、一次標準となる高精度の温度計測システムが必須設備となる。 |

|||||||

| 以前の温度目盛には「1968年国際実用温度目盛」IPTS-68があり、定義定点などがITS-90とは異なっている。実用上は、大きな差ではないとされているが、厳密には、物性の測定値に影響があり、水の標準沸点は100℃から99.974℃に変わっている。したがって、物性のデータベースを評価する時には、新旧の温度目盛の違い、得られた物性値が、いずれの基準の温度に基づくのかということに注意しなければならない。 | |||||||

| ⑬ITS-90 The International Temperature Scale of 1990 | |||||||

| ITS-90は、国際ケルビン温度 T90と国際セルシウス温度 t90を定義しており、その範囲は、0.65Kから単色放射温度計で測定が可能な高温までである。国際ケルビン温度と国際セルシウス温度は次式で定義する。t90=T90-273.15 ITS-90は、いくつかの温度領域とその中の小さな領域から構成されているが、いくつかの温度領域は重なっているため、非常に高精度の測定では、同じ温度であってもふたつの異なる定義が存在し、その結果、異なる値を示すことがある。しかし、この差は事実上無視できる差であり、両方が正しいとされている。ITS-90の温度 T90 は、熱力学温度Tを直接測定するよりも容易であり、T90 は熱力学温度 T の非常によい近似になっている。 |

|||||||

| 0.65Kから5.0Kの間の T90 は、ヘリウムの二つの同位体、3He と 4He の蒸気圧と温度の関係から定義される。 3.0Kから24.5561K(Neの三重点)の間の T90 は、3つの定義定点と定められた補間手続きで定義される。13.8033K(平衡水素の三重点)から961.78℃(銀の凝固点)の間の T90 は、定められた補間手続きを用いて、規定された組み合わせの定義定点で校正された白金抵抗温度計で定義される。 961.78℃以上のT90は、ひとつの定義定点とプランクの放射則を用いて定義される。 |

|||||||

| 定義定点に用いられる物質は、ヘリウム、平衡水素、ネオン、酸素、アルゴン、水銀、水、ガリウム、インジウム、すず、亜鉛、アルミニウム、銀、金、銅であり、三重点あるいは融点が利用され、3He を除くといずれも同位体比は地球の天然存在比を参考にしている。定められた手順の中には、補間式の詳細とそこに使用される係数、有効数字が細かく指示されている。 | |||||||

最もよく用いられる温度範囲である、13.8033K~961.78℃の間のT90 は白金抵抗温度計(白金測温抵抗体を用いた温度計)で定義されるが、ひとつの温度計でこの範囲を全てカバーすることはできず、測定範囲に応じて抵抗体の材質や測定方法が規定されている。 |

|||||||

| 熱力学温度の測定に比べて、実用温度計による温度の測定は簡便とされるが、ITS-90が定める実用範囲における温度の定義は、非常に精密な装置と複雑な計算を必要としている。 国際度量衡委員会では、これまでに3回、温度目盛を決めている。1968年のIPTS-68(国際実用温度目盛)と1976年のEPT-76(1976年暫定目盛)とITS-90(国際温度目盛)である。これらの温度目盛は、明らかに差異があるが、定義が異なるため、簡単な変換ができない。そこで、過去の物性データなどと比較するために温度の変換のための近似式が与えられており、たとえば、13.8K~83.8Kの間のT68とT90の間の変換は、13次の多項式で与えられ、83.8K~630.6℃の間は8次式で与えられている。近似式とはいえ、かなり細かい。 |

|||||||

| 温度の測定には、白金の抵抗やヘリウムの蒸気圧などの物性が使用されるが、これらの物性は複雑な温度の関数であり、純度などの条件が確保されなければ再現性が保たれない。国際的に温度目盛が信頼されるように、国際度量衡委員会では、非常に詳細な手順を決めている。 日本では、産業技術総合研究所の計量標準総合センター(NMIJ、National Metrology Institute of Japan、旧工業技術院計量研究所)が温度計測や温度標準の研究を行っている。 |

|||||||

| ⑭工業装置における実用的な温度の測定 | |||||||

| (a) 実用的な現場温度計 | |||||||

| 国際温度目盛は、厳密な熱力学温度よりは実用的であるが、非常にハードルが高く、実際の工業用の機器には使用ができない。さらに簡便な工業用の温度計が必要である。 工業装置で必要とされる温度の測定は、それほど高い精度を要求しない。深冷空気分離装置では、 およそ0.1Kの温度の精度があれば十分である。実用化されている主な温度計には、熱電対、抵抗温度計(測温抵抗体、サーミスタ)、非接触温度計(赤外線)、液柱温度計(アルコール、水銀)、バイメタル式温度計などがある。 |

|||||||

| この場合の「精度(precision)」とは、長期間にわたって比較的安定した再現性があるということであって、厳密な「確度(accuracy)」までを要求しているものではない。絶対値としての温度が正しく測れるのが理想的であるが、実用的な使い勝手、コスト、メンテナンスを考えると、真値(定義値)に近いことよりも再現性が高いことの方が重要なことが多い。厳密な物性値の推算には確度が重要であるが、実用上は精度が必要であり、装置の中の状態の変化を正しく知るためには温度計が安定していなければならない。ある日計った77Kという温度が、翌日には77.1Kと表示されるようでは困るのである。 | |||||||

| 深冷空気分離装置の温度範囲は、低温装置から室温に置かれる圧縮機まで、およそ80Kから400Kの間にある。プラントの運転、監視には、圧力、流量、製品の純度などが重要である。深冷空気分離装置の蒸留塔の温度は管理するものではなく、測定する必要もないが、熱交換器の性能が維持されていることの確認が重要であるため、出入りする流体の温度は、正確に測定される必要があり、他の工業装置に比べると比較的低温度の領域で温度測定が行われる。ただし、低温とはいっても、液体ヘリウムを用いる超低温に比べると80Kはかなりの高温であるため、特殊な温度計を用いる必要はなく、一般的な(低温用の)工業計器が使用される。 | |||||||

| (b) 熱電対温度計 | |||||||

| 低温領域で用いられる比較的簡単な温度計としては、異種金属接合を用いた(ゼーベック効果を利用する)熱電対(thermocouple)があり、実験室などでは、様々な種類の熱電対温度計が使用されている。 熱と電気の間の関係には、熱エネルギーと電気エネルギーが相互に影響をおよぼし合う熱電効果(thermoelectric effect)があり、その中でもゼーベック効果(1821年)、ペルティエ効果(1834年)、トムソン効果(1854年)がよく知られている。 熱電対温度計は、トーマス・ヨハン・ゼーベック(1770~1831年、エストニア)が発見したゼーベック効果を用いる温度計である。異なる金属(または半導体)をつなぎ、2点に温度差をつくると、温度差が電圧に変換され、これを熱起電力と呼ぶ。 |

|||||||

| 各物質の電位はゼーベック係数で表わされ、ゼーベック係数の差を2つの温度の間で積分すると回路の電圧が得られ、この電圧(熱起電力)から温度差を求めることができる。熱電対では、温度は測定できないが、電位差に応じた温度差が測定できるので、一方の点の温度が既知、例えば水の凝固点であれば、電位差から氷点との温度差が得られ、もう一方の測定点の温度が得られる。熱電対温度計は熱起電力を利用して温度差から温度を知る温度計である。 熱電対温度計には、金属の組み合わせによって、次のようなものが知られている。K熱電対(クロメル・アルメル)、-200~1000℃、E熱電対(クロメル・コンスタンタン)、 -200~700℃、J熱電対(鉄・コンスタンタン) 0~600℃、T(銅コンスタンタン)、-200~300℃、R熱電対、S熱電対(白金ロジウム・白金) 0~1400℃。測定する温度の範囲、精度、コストなどを考慮して選択される。 |

|||||||

ニッケルとクロムを中心とした合金は、電気抵抗が大きく、電熱線の場合はニクロム線やカンタル線の名前で知られ、熱電対に使用される場合は、クロメルと呼ばれる。アルメルはニッケル、マンガン、アルミニウム 、ケイ素などの合金であり、クロメル・アルメルの組み合わせた熱電対は、温度差あたりの起電力が大きく、広い範囲でほぼ一定である。(ニクロム、カンタル、アルメル、クロメルはいずれも登録商標) |

|||||||

|

|||||||

| (c)抵抗温度計 | |||||||

熱電対は、手軽で精度がよく、測定範囲の広い温度計であるが、大型の装置では、使いにくい。熱電対金属の材質の経年劣化、補償導線の品質管理、端子部の温度勾配(空気の流れ)、冷点(比較用の冷接点温度)の管理を考慮しなければならず、長距離の伝送や長期間のメンテが難しい。大型の装置では、熱電対よりも抵抗温度計の方が使いやすい。 |

|||||||

|

|||||||

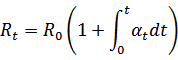

| R0は温度0℃の時の電気抵抗、αtは抵抗の温度係数である | |||||||

| ここでR0とαtが温度サイクルに影響されずに決まる値であれば、測定された抵抗値からその時の温度を求めることができる。 固体の電気抵抗は、固体中の不純物、格子欠陥および格子振動による電子散乱によって決まり、一般的な金属では、抵抗の温度係数は正であり、温度の上昇とともに抵抗が増す。この仕組みを利用する測温抵抗体(resistance thermometers)による温度測定が広く行われている。 |

|||||||

| 一方、半導体の場合は、抵抗-温度の関係は非直線的であり、温度係数は負になることが多い(温度の上昇とともに抵抗が小さくなる)。半導体のうち、安定性、温度係数などが温度の計測に向いているものを「サーミスタ」(thermally sensitive resistor、 "thermistor")と呼んでいる。 熱電対の特長は、ピンポイントの測定が可能、応答が速い、安価である、などであり、抵抗体温度計の特長は、経年劣化が少なく比較的管理が楽ということである。一般的な測温抵抗体の欠点としては、測温抵抗体は感温部に一定の容積があり、その分の熱容量があるため、温度変化に対する応答が(熱電対よりは)遅い、白金などを用いるため(熱電対より)高価になる、などである。しかし、深冷空気分離装置のような大型の装置では、測定の遅れが問題になるほどの高速の温度変化がないことから、長期間の安定性と管理の容易さから測温抵抗体による温度測定が行われる。 |

|||||||

| 一般的な測温抵抗体の設置方法は、3線式(3導線式結線)あるいは4線式(4導線式結線)になっている。サーミスタの場合は、抵抗値と温度係数が大きく導線抵抗がほとんど無視できる場合が多いため2線式が用いられることが多いが、低温用白金測温抵抗体では3線式または4線式である。3線式であれば途中の導線抵抗による誤差の多くを取り除くことができ、4線式では、導線間の抵抗のばらつきによる誤差も取り除くことができるため、比較的長い配線が可能である。 | |||||||

| 深冷の装置では、運転制御の多くが圧力制御、流量調整で行われており、温度は結果として得られるパラメータであって、それほど厳密に温度制御をおこなっているのではない(他の化学プラントや蒸留装置が各部の温度を制御しているのに対して、製品の純度が非常に高いこれらのプラントでは、温度を監視するよりも各部の圧力を監視、制御する方が理に適っている)。驚くほど数多くの温度計が設置されている訳ではないため、安価な温度計を選択するというよりは、性能が安定しており、手間のかからない温度計であることの方が重要である。 ただし、比較的温度の測定数は少ないとは言っても、大型の商業装置では、やはりそれなりに温度の測定点数は多くなり、実験装置のように全ての温度計(感温部と測定装置)を精密に校正することは事実上不可能である。そこで、規格品を用いて一定の精度を保つことが行われている。JISには、1997年制定のPT100Ω、Pt10Ωの規格があり、規格に適合した製品であれば、特に詳細な校正を行わずに使用することが可能である。(対応するデータロガーなどを用いて精度のよい温度測定が可能である) |

|||||||

| 抵抗温度計には、温度上昇によって電気抵抗が大きくなることを利用する金属や半導体の測温抵抗体の他に、温度によって抵抗値が大きく変化するサーミスタ(thermistor:thermally sensitive resistor)を用いた温度計がある。 サーミスタは金属酸化物などで作られ、温度が上昇すると抵抗が小さくなるNTC型サーミスタ(negative temperature controller)、温度が上昇すると急激に抵抗が大きくなるPTC型サーミスタ(positive temperature control thermistor)がある。 NTC型は、温度と抵抗値の関係が比較的簡単であり、安価で検出感度が高く室温を中心とした温度範囲をカバーしているので、白金測温抵抗体ほど高精度の温度測定が必要としない、汎用的な温度検出のセンサーとしてよく用いられる。 PTC型は、温度が上昇すると抵抗が大きくなるため、電流制限素子やヒーターに用いられる。PTCヒーターは、自己発熱によって電流が流れにくくなるため、異常過熱が起こりにくいという特性があり、半田ごてや電気自動車の暖房装置などに用いられている。 |

|||||||

| (d)その他の温度計 | |||||||

| 工業用の多くの温度計が熱電対あるいは抵抗温度計であるが、高温の温度測定では直接接触による測定が難しいことがあり、非接触方式の温度計として、可視光線あるいは赤外線を用いて対象物の温度を測定する放射温度計があり、主に高温の測定に用いられる。赤外線を用いて対象物の温度分布をグラフィカルに示すサーモグラフィーなどがある。 その他の温度計として、水晶温度計、超音波温度計(音速と温度)、色温度計、半導体温度計(ダイオードセンサー、トランジスタセンサー)、熱雑音温度計、示温ラベル(融点での色変化)、形状変化温度計(窯業用)など、物性と温度の関係を利用した様々な温度計があるが、工業的に広く用いられるのは熱電対あるいは抵抗温度計である。 |

|||||||

| 日常生活でもしばしばみられる液柱温度計には、アルコール温度計、水銀温度計が古くから知られているが、ガラス管式であるため、ガスを取り扱う現場ではほとんど使用されることがない。 | |||||||

|

科学者が最初に温度の測定に興味を持ったのは、ヒトの体温であり、ヒトの健康管理のために、温度の計測が研究され、温度の目盛が考案されるようになった。体温計(medical thermometer)は、動物の体温を測定する温度計である。 16世紀末にガリレオ・ガリレイが最初の気体膨脹式の温度計を考案、17世紀になってサントーリオ・サントーリオ(1561~1636年、 ヴェネツィア)が初の実用的体温計を発明した。当初は、気体の膨張、水の膨張、アルコールの膨張を利用した温度計が作られ、18世紀になってファーレンハイトがより正確な水銀液柱温度計を製作した。 150年ほど前に発明された現在の水銀体温計は、測定時のピーク値をホールドするために、水銀溜めと膨張部の境を細くして、測定後に指示値が下がらないように工夫された液柱温度計である。大きな水銀の表面張力を利用して一旦膨張して伸びた液柱の水銀が元の液溜に戻らないようになっている。一般的に外気温の方が体温より低いため、指示値を読み取る時には、感温部の温度は下がるが、一旦上昇した測定値は保持される。再使用するためには、指示値をリセットしなければならず、体温計を振ったり、容器の中で回転させたりして水銀を水銀溜めに戻す必要がある。 近年は、赤外線式、サーミスタ式、半導体式など様々な体温計が開発されている。これらの「電子体温計」は、回路で最高温度を維持・表示し、再使用時のリセットも自動で行われる。電子式の体温計の普及によって、水銀体温計の仕組みやリセットのことを知らない世代も現れてきており、偶然使用した水銀体温計を連日そのまま使い続けて、いつまでたっても、体温が下がらないといったことも起こっている。体温計を振る、という動作は電話のダイヤルを回す、テレビのチャンネルを回す、エンジンの始動時にチョークを引く、などと同じように、若い世代には理解できない言葉になりつつある。 |

|||||||

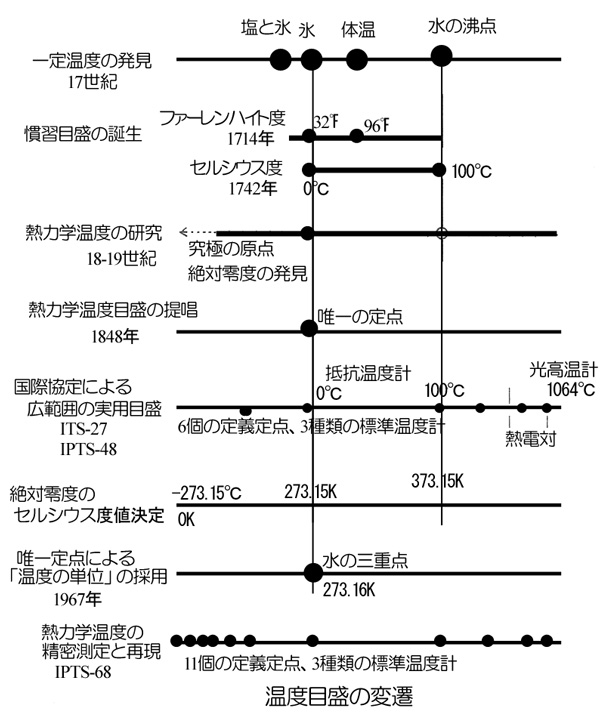

| 図は『「温度のおはなし」三井清人著、日本規格協会、1986年』を参考にした温度の変遷である。 | |||||||

|

|||||||